Merci à la FFVP et à Philippe LHOTELLIER dont les vidéos de pilotage des planeurs sont en libre accès dans « Spirale », sa chaîne ![]()

Sommaire

- objectif lâcher

- Accueil et prise de contact

- Vidéo 00:00 : Accueil - cursus de formation | Parachute de sauvetage | Une journée en piste | Points clés de gesasso

- Présentation du club et de ses particularités

- Références visuelles

- Effets primaires des gouvernes

- La ligne droite

- Virage à moyenne inclinaison

- Visualisation de la trajectoire

- Relation assiette-trajectoire-vitesse

- Compensation

- Symétrie en virage

- Lacet induit

- Symétrie en ligne droite

Accueil et prise de contact avec l'activité

- Les didacticiels : cette chaîne

rassemble les supports pédagogiques pour découvrir et utiliser les outils numériques heva et gesasso.

rassemble les supports pédagogiques pour découvrir et utiliser les outils numériques heva et gesasso. - Connexion à gesasso.

- Comment accéder à l'e-learning ?

- Centre d'aide

- 👉 Durée de la vidéo en minutes et secondes 00:00

- Cursus de formation11:50

- Voici des extraits de « Une journée en piste » :

- Manœuvres au sol01:08 : les indications « en avant, en arrière » s'appliquent au planeur, et non aux personnes assurant son déplacement… Ôtez le B.O. à la fin de la manutention l

- Préparation des planeurs01:31

- Briefing01:10

- Formation01:02

- Golfette et « starter »00:37

Tracter avec une golfette n’est pas un long fleuve tranquille…

Tracter avec une golfette n’est pas un long fleuve tranquille…

Parachute de sauvetage

- Caractéristiques des parachutes de sauvetage.

- Si vous utilisez un parachute américain de marque « National » ne dépassez pas le poids maximum équipé autorisé pour l'un des trois modèles (360, 425 et 490).

- Avant de s'équiper d'un parachute, il faut vérifier sa date de validité, l'état du sac, des aiguilles, du harnais, du câble et de la poignée.

- Le harnais du parachute doit être ajusté au pilote pour éviter les traumatismes lors de la décélération brutale à l'ouverture (à 100 m de chute libre votre vitesse est d'environ 159 km/h…).

- À l'issue du dernier vol, remettre le parachute dans sa housse et le ranger dans le local à l'abri de la lumière et de l'humidité. Il faut le stocker à plat, l'extracteur (le harnais) vers le haut !

Procédure05:07 d'évacuation du planeur

et d'utilisation du parachute. - Elle comporte 4 séquences dont la chronologie doit être impérativement respectée :

- larguer la verrière ;

- dégrafer les ceintures ;

- s'extraire du cockpit ;

- tirer la poignée d'ouverture !

- Chaque planeur a ses spécificités d‘ouverture de verrière selon que la rotation de celle-ci s'effectue longitudinalement ou latéralement. Par convention les poignées de largage de la verrière sont toujours de couleur rouge. Leur position et sens de fonctionnement doivent être repérés avant le vol à l'aide des pictogrammes

- Pour garantir l'éjection de la verrière, il peut être utile de la pousser vers l'extérieur.

- Sur un planeur biplace, la priorité sera donnée au largage de la verrière avant pour éviter qu'elle ne heurte le pilote en place arrière.

- À environ 50 m du sol, prendre la position d'atterrissage et se préparer à faire un roulé-boulé.

- Après une évacuation, sauf révision par le fabricant, le parachute de sauvetage doit être réformé (usage unique).

Présentation du club et de ses particularités

Aérodrome de Cahors-Lalbenque - LFCC

Aérodrome de Cahors-Lalbenque - LFCC

- Multi-activités : cette partie du règlement a pour objet d’optimiser l’utilisation des deux pistes, revêtue et gazonnée. Il ne concerne que les appareils largeurs du CEP (Centre Ecole de Parachutisme), le remorqueur et les planeurs du CVVL (Centre de Vol à Voile Lotois).

- Tous les autres appareils devront se conformer aux consignes de la carte VAC en vigueur. Pour cela, consulter :

SIA > Préparation de vol > Atlas VAC FRANCE

- Consigne particulière : utilisation simultanée des deux pistes interdites. Tout décollage ou atterrissage d’un aéronef est suspendu si un aéronef est immobilisé sur la piste non revêtue.

- Un planeur et/ou l'attelage reste, parfois par nécessité, aligné plusieurs minutes au seuil 31 droit (sur la piste enherbée) pénalisant ainsi l’ensemble du trafic.

- C’est pourquoi le CVVL et le CEP préconisent l’adoption de la procédure suivante en multi-activités :

- Au décollage sur la piste en dur, les avions de largage des parachutistes se situent le plus souvent largement en aval de l’attelage en attente, donc en position non conflictuelle.

- Le largueur peut aussi choisir de remonter la piste revêtue jusqu’au seuil 31. Latéralement aligné avec un planeur positionné au même seuil sur la piste en herbe, il disposera de la TODA et de l’ASDA déclarées. Dans le cas où l’avion remorqueur serait au même instant en attente, câble tendu donc 60 mètres en avant du planeur situé au niveau des dièdres, le remorqueur devra larguer le câble et rejoindre l’aire de stationnement pour permattre au largueur de décoller.

- Atterrissage du largueur au QFU 31 sur la piste bitumée : pour ménager un espacement vertical suffisant au-dessus de l’obstacle représenté par le planeur engagé sur la piste non revêtue, l’aéronef largueur décalera le point d’aboutissement de sa finale de 300 mètres et utilisera les plots de la zone d’impact (2 bandes blanches). Ceci ménagera une hauteur de passage au-dessus du planeur de 50 pieds et une LDA restante de 1200 mètres largement compatible avec la sécurité et les performances des avions largueurs PC6 (capacité à effectuer des approches à forte pente / performances STOL) et ainsi de pouvoir dégager par le taxiway B.

- Contre QFU : en configuration vent Sud, limité à 10 Kt, le CVVL favorise le décollage au QFU 31 pour des raisons de sécurité liées aux performances de l’attelage.

- Atterrissage du largueur au QFU 13 sur la piste bitumée : le largeur du CEP utilisera l’intersection du taxiway A comme zone de touché en cas de piste gazonnée engagée par l’attelage au seuil 13 herbe (une réflexion sur la réalisation d’un chemin collatéral à la piste gazonnée permettant un acheminement vers le seuil 13 sera menée).

- Conditions météorologiques minimum pour la mise en œuvre de cette partie du protocole : visibilité > 8Km ; plafond > 1500 pieds ; composante vent de travers < 15 Kt.

- Information de trafic : l’information est faite par l’agent AFIS durant l’activation du service d’information de vol ; en dehors des horaires d’ouverture du service, c’est le « starter Vol à voile » qui renseignera en auto-information l’ensemble du trafic .

Centre Ecole de Parachutisme

Centre Ecole de Parachutisme

- La DGAC a publié le 15/02/2017 une directive définissant les principes et les modalités d'établissement et de suivi des localisations des activités aériennes légères, sportives et récréatives pour ce qui concerne l'utilisation de l'espace aérien.

- Dans l'emprise de LFCC, l'activité de parachutisme est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique (SIA), est représentée sur la carte OACI-VFR au 1/500 000 et sur la VAC (du 03/10/2024).

SIA > AIP > eAIP FRANCE > eAIP en vigueur > ENR 5 > ENR 5.5 > 391

- Dans le cas du parachutisme, la localisation de l'activité est publiée et représentée sans mention de volume.

- Le 15/03/2004, la FFP avait diffusé une « note technique », signée de Jean-Marc Seurin, directeur technique national (DTN), concernant le « volume de parachutage » et définissant les « dimensions de l’espace aérien engagé par les parachutistes en évolution en chute libre et en descente voile ouverte ».

- Cette note reste d’actualité.

- Du FL155 à 7.500 ft/sol, le volume dans lequel s’inscrit la totalité des évolutions des parachutistes ne dépasse jamais deux miles nautiques (2 NM) de rayon . En dessous de 7.500 ft/sol, le volume dans lequel s’inscrit la totalité des évolutions forme un tronc de cône de 2 nautiques de rayon à 7.500 ft et d’un demi-nautique de rayon au sol.

- Voici une carte géo-référencée de cette zone d'un rayon de 2 NM, centrée sur les coordonnées (44°21"02'N , 001°28"43'E) indiquées par l'AIP.

- Les vélivoles qui utilisent un PDA peuvent, comme pense-bête, ajouter ajouter cette zone dans leur fichier Openair.

- Le partage sécuritaire de l'espace aérien entre les pilotes traversant la zone, ceux des appareils de largage et l'AFIS exige une communication entre tous les usagers sur la fréquence AD 119.225. Sous le FL115 clermont info 133.725 est également informé de l'activité réelle. Sans réponse ou au-dessus du FL115, contactez toulouse info 121.250.

- À la première rotation, le pilote largueur ou éventuellement l'AFIS, active la zone para. À l'issue de la dernière rotation, il informe également de l'arrêt de l'activité.

- Le starter-para assure une veille radio afin d'informer l'organisme AFIS de l'ouverture des voiles et de l'atterrissage de la dernière voile. En cas d'absence de l'organisme AFIS, il informe les aéronefs de la position des parachutistes jusqu'à l'atterrissage de la dernière voile.

- L'avion au départ ou en retour de largage n'a pas de priorité dans le circuit.

- Le largueur est à l'écoute du trafic et en cas d'absence de l'organisme AFIS prévient tout appareil qui s'annonce de la présence de parachutistes en descente à la verticale du terrain. Son pilote ne doit pas larguer tant qu’il existe un risque pour la circulation aérienne sur et aux abords de l’aérodrome.

- Les pilotes des deux Pilatus Porter du CEP font un rapport de position sur 119.225 avant le décollage, durant la montée, 1 minute avant le début du largage, à la fin du largage (mise en descente) et à l’atterrissage.

Si vous ne voulez ou ne pouvez pas transmettre vos intentions à la radio, pour votre sécurité et celle des parachutistes il faut contourner la zone. Si vous devez la traverser, signalez vos intentions sur 119.225 et coordonnez votre passage avec les rotations des appareils de largages.

- Téléphone et localisation : Google Maps

- Site web

- Click n' Glide : planning en ligne pour les clubs de Vol à Voile :

- Compte pilote : demandez votre n° de fiche et votre mot de passe au trésorier !

- Planche de vol00:12 : une version est automatisée grâce au réseau OGN, mais le nom des pilotes n'y figure pas… Nous utilisons donc une version manuscrite. Pour faciliter la saisie comptable merci d'y inscrire lisiblement :

- le nom du/des pilote(s)

- et pour les biplaces, le(s) compte(s) à débiter : pilote et/ou copilote, élève, VI, BIA ?

- Tarifs

- Réglement intérieur

- Historique

Références visuelles

Il faut toujours rester dans les conditions météorologiques de vol à vue01:20.

La perte de référence visuelle est la première cause d'accident mortel en aviation légère. C'est aussi une des principales cause de perte de contrôle en vol.

La complète désorientation spatiale interviendra rapidement : selon une étude canadienne, il reste 178 seconde à vivre à un pilote qui perd les références visuelles sans notions de vol aux instruments…

Pour la référence liée à la terre on utilise l'horizon00:57 qui est la ligne imaginaire qui sépare le ciel de la terre.

Le repère capot01:19 est choisi dans l'axe de la vue du pilote. Il dépend du type de planeur utilisé.

Au début de l'apprentissage, quel que soit le repère choisi, il convient d'utiliser toujours le même et d'être installé de façon identique00:35 à chaque vol car tout changement de la position du pilote modifie la hauteur relative du repère capot.

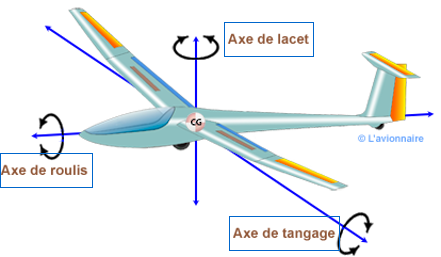

Effets primaires des gouvernes

Cliquez sur les zones réactives de l'image pour découvrir comment le planeur pivote autour de son centre de gravité, selon quels axes et quelles sont les commandes qui permettent d'effectuer ces rotations.

Ce n'est pas parce que le nez du planeur se déplace vers la droite ou vers la gauche quand vous actionnez les palonniers que le planeur tourne à droite ou à gauche !

C'est seulement l'inclinaison qui entraine la mise en virage (comme en moto…). Ainsi, prenons l'habitude de choisir le terme de « symétrie » pour la gouverne de « direction ».

Installation à bord

Une bonne installation conditionne grandement le confort et la sécurité d'un vol.

Une fois brêlé (harnais attaché avec sangle ventrale ajustée au niveau du bassin) sur votre siège, vous

devez pouvoir accéder aisément à toutes les commandes ainsi qu'au tableau de bord (pour régler l'altimètre, afficher une nouvelle fréquence radio ou modifier le volume de réception).

Si vous êtes de petite taille, utilisez des coussins (ou plutôt des plaques de mousse en polyéthylène) pour adapter à votre anatomie la hauteur de l'assise du siège et/ou la distance de son dossier. Conservez les mêmes réglages à chaque vol !

Si vous êtes de grande taille, un essai de fermeture verrière s'impose : l'idéal est de pouvoir passer au moins la main à plat entre votre crâne et la verrière.

- Votre instructeur vous montrera :

- l'ajout de gueuses, si nécessaire ;

- les réglages : parachute, siège, palonniers, ceintures, fermeture et ouverture (normale et d’urgence) de la verrière.

La ligne droite

Procédures anti-collision

Règles de l'air européennes standardisées (SERA) :

Règles de l'air européennes standardisées (SERA) :

le vol VFR n'est autorisé qu'en conditions météorologiques de vol à vue (ou VMC pour « Visual Meteorological Conditions »).

L'espacement vertical en croisière des trafics VFR et IFR imposé par la règle semi-circulaire ne peut empêcher le risque de collision lors des phases de montée et descente des aéronefs.

La garantie de séparation des trafics offerte par le service de contrôle de l'ATS dépend de la classe d'espace aérien contrôlé et des règles de vol VFR et IFR. Le SIV (« Service d'Information de Vol ») est une ressource précieuse pour le VFR mais il n'offre aucune garantie de séparation entre les aéronefs.

Prévention des collisions en vol05:58 : information des pilotes VFR sur les trafics IFR et quelques rappels…

Prévention des collisions en vol05:58 : information des pilotes VFR sur les trafics IFR et quelques rappels…

Voir…

- Vous devez consacrer 80% du temps à assurer la sécurité extérieure.

- Les élèves doivent signaler les aéronefs qu'ils repèrent.

- La vision n’est pas la même dans toutes les parties du champ visuel. La zone qui correspond au point fixé par le regard et où l’acuité visuelle ainsi que la vision des couleurs sont maximales est très étroite (3 à 5°). La vision périphérique est surtout vouée à la détection des objets en mouvement.

- Dès lors, une méthode s’impose pour balayer intégralement le secteur à analyser. 👉 Une note de la FAA recommande d'effectuer un scanning complet, par secteurs d’environ 10°. Chaque secteur doit être observé durant environ 1 seconde, temps d’accommodation de l’oeil humain, en privilégiant le centre du pare-brise car c’est la zone à la menace la plus élevée.

- Plusieurs études ont révélé le niveau de probabilité de subir une collision en vol :

- les collisions en vol ont lieu de jour, par bonnes conditions VFR, principalement les week-ends (recrudescence de l’activité) ;

- elles interviennent en majorité sous 3.000 ft sol, à proximité des aérodromes non contrôlés ;

- elles se déroulent principalement dans les circuits de piste, de l’intégration à la finale.

- Le nettoyage de la verrière ou du pare brise, les marquages et les feux anti-collision, l'obtention et la prise en compte de l'information accessible par l'écoute et l'émission de messages radio avec une bonne phraséologie, l'utilisation systématique du transpondeur s’il est disponible à bord et s’il fonctionne avec report d’altitude (cela permet au contrôleur d’avoir connaissance du trafic et peut permettre, en dernier recours, à l’équipage d’un avion de transport équipé d’un TCAS de détecter un trafic conflictuel) favorisent la sécurité.

Règles de l'air européennes standardisées (SERA) - prévention des abordages :

Règles de l'air européennes standardisées (SERA) - prévention des abordages :- priorité de passage ;

- toutefois : les aérodynes motopropulsés cèdent le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ; les dirigeables cèdent le passage aux planeurs et aux ballons ; les planeurs cèdent le passage aux ballons ; les aéronefs motopropulsés cèdent le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets.

- 👉 Les manœuvres d’évitement dans le plan vertical sont plus promptes que dans le plan horizontal.

et éviter !

- Ce n'est pas parce que l'on voit un aéronef que son pilote a forcément conscience de notre présence : il faut rester attentif à l'évolution de sa trajectoire !

- Les aéronefs conflictuels sont à la même altitude. Ils se situent sur la ligne d'horizon.

- L'assiette05:53 : l'angle entre l'axe longitudinal du planeur et le plan horizontal sera estimé par la distance verticale entre le repère capot et la ligne d'horizon.

- À assiette constante, vitesse constante.

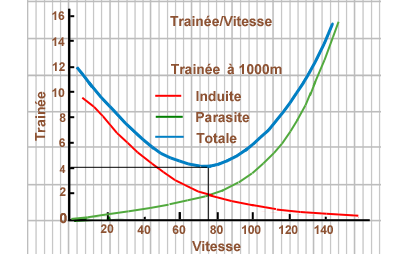

- Les bruits aérodynamiques, liés à la trainée

parasite, augmentent avec le carré de la vitesse du vent relatif.

- L'inclinaison07:05 : le repère capot se déplace parallèlement à l'horizon, du côté de l'aile basse.

- Conjugaison07:22 des commandes : le mouvement en roulis commandé par le pilote s'accompagne d'une rotation en sens inverse du planeur autour de l'axe de lacet : c'est le lacet inverse. Cette rotation indésirable doit être contrée grâce au braquage de la gouverne de symétrie par une action du palonnier simultanée et dans le même sens que l'inclinaison du manche.

- Synthèse02:15 : le maintien d'une assiette constante et d'une inclinaison nulle est assuré par l'observation du repère capot.

Préparation au vol

Conditions réglementaires

Conditions réglementaires

- Plusieurs documents doivent se trouver dans le carnet de route01:27.

- Parmi eux, il y en a deux qui ont une date de validité qu'il faut vérifier :

CEN, certificat d'examen de navigabilité ;

- certificat d'assurance.

- Si l'un de ces documents est périmé, le vol n'est pas possible sur ce planeur !

- Les autres documents n'ont pas de date de validité, mais il faut cependant vérifier leur présence dans le carnet de route :

- certificat de navigabilité ou CDN qui indique que le type de planeur correspondant est autorisé à voler ;

- certificat d'immatriculation, qui permet de savoir qui est le propriétaire du planeur ;

- licence de station d'aéronef ou LSA, qui liste les équipements radio installés à bord ;

- fiche de pesée qui permet de déterminer la masse mini et maxi du ou des pilotes pour rester dans le domaine de centrage.

Vérification technique du planeur11:27

Visite pré-vol

Allumez votre téléphone portable et portez le sur vous ! Cela pourrait permettre une éventuelle géolocalisation en cas d'accident, surtout en vol en montagne.

Le bob ne doit pas masquer la vision vers le haut, primordiale pour la sécurité des vols par exemple dans les ascendances.

– Verrouillage en tous points du siège et de son dossier.

– Arrimage et pré réglage des harnais aux différents points d'ancrage permettant d'être sanglé correctement.

– Le réglage du siège et des harnais doit permettre d'atteindre normalement toutes les commandes, y compris au tableau de bord.

– Fixation du manche si celui ci est amovible : SF-28 A, ASK-13, Twin Astir.

💥 enlevez les gueuses après le vol, SVP !

CRIS

Installé dans le planeur, faites les vérifications en lisant tous les items de la partie verso du CRIS, sans aucune interruption de tâches. Le flarm et la radio sont obligatoires pour le vol.

Terminez par le briefing de sécurité créé pour aider à gérer les problèmes au décollage (une aile peut toucher le sol, le remorqueur peut avoir une panne moteur ou une perte de puissance lors de l'accélération sur la piste, le câble peut casser lors du roulage, juste après le décollage ou pendant la montée initiale). Il faut donc avoir des solutions toutes prêtes, adaptées aux conditions du jour. En biplace, ce briefing sécurité doit être fait à haute voix pour que le projet d'action soit clair et partagé par les pilotes.

Au roulage, main sur la poignée jaune jusqu'au moment où vous contrôlez le roulis.

Confusion des commandes : dès l'apprentissage, se contraindre à « Mettre les yeux où l'on va mettre les doigts ! ». D'autres consignes peuvent permettre d'éviter ce genre d'erreur.

Vol LOCAL

- Voler en local d’une zone atterrissable, c’est avoir une autonomie qui permette de rejoindre cette zone à tout moment, et en toute sécurité, quelles que soient les conditions de descendance ou de vent rencontrées.

- Le volume de vol local est représenté par un cône centré sur l'aérodrome, cône « safe » surtout au vent de l'aérodrome : regardez l'image !

- Pour les vélivoles débutants, en l’absence de vent fort, il existe une règle simple pour se maintenir en vol local :

- Éloignement par rapport au terrain = hauteur x 10. Cette finesse de 10 intègre la hauteur du circuit d'atterrissage.

- Ayant repéré votre position, par exemple à 12 km de l’aérodrome, le vol local est assuré si votre hauteur est supérieure à 1200 m.

- Vous devinez maintenant l’intérêt d'une carte ornée de cercles concentriques dont la longueur des rayons varie suivant la finesse requise pour rejoindre l'aérodrome.

- Évitez de trop dériver sous le vent : l’exploitation d’une ascendance médiocre risque de vous entrainer en dehors du cône de vol local. Cette même ascendance, exploitée au vent de l’aérodrome, vous ramènerait en revanche au dessus des pistes. Souvenez vous que votre finesse est sérieusement diminuée pour votre retour au terrain vent de face.

- La gestion du local doit être une préoccupation prioritaire, venant juste après le contrôle du planeur et loin devant la prolongation du vol…

En vol, l'instructeur vous montrera des repères significatifs (amer) au sol, facilement utilisables pour gérer le local.

👉 Mémorisez leur distance et leur  gisement magnétique approximatif par rapport à l'aérodrome !

gisement magnétique approximatif par rapport à l'aérodrome !

Virage à moyenne inclinaison

Ma forme ?

Suis-je suffisamment en forme01:17 pour réaliser un vol en planeur ?

Cette fiche réalisée par la concerne l'état physique et mental d'un pilote. Elle liste les points qu'il faut valider pour entreprendre le vol.

La sécurité08:02 en virage

- Stabilisation de l’assiette04:39 : la composante verticale de la résultante aérodynamique diminue au fur et à mesure que l'inclinaison augmente. Par conséquent, la trajectoire du planeur va être déviée vers le bas et le pilote constatera une variation d'assiette à piquer. En virage, il va donc falloir appliquer une action légère sur le manche vers l'arrière pour maintenir l'assiette à une valeur constante. Une fois l'inclinaison stabilisée à la valeur désirée, il faut continuer d'ajuster l'action du manche vers l'arrière afin de maintenir cette assiette constante. À la sortie de virage, pour maintenir l'assiette constante, il faut relâcher progressivement l'action qu'on avait sur le manche vers l'arrière pour contrer la tendance à cabrer de l'assiette.

- Stabilisation de l’inclinaison04:19 : L'objectif est de conserver l'inclinaison constante une fois qu'elle a été créée à la valeur choisie et, notamment, de ne pas la laisser augmenter. Globalement, on peut dire qu'en virage l'aile extérieure vole plus vite que l'intérieure. La portance sera par conséquent plus grande sur l'aile extérieure. Cette dissymétrie va faire que dès que l'inclinaison et le taux de virage sont établis, l'inclinaison va avoir tendance à augmenter même si le manche est rigoureusement maintenu au neutre latéralement. Cette dissymétrie de portance est appelée roulis induit. Pour stabiliser l'inclinaison lors d'un virage, il faut donc appliquer une légère action latérale sur le manche, vers l'extérieur du virage. Cette action doit être maintenue tant que le virage dure, puisque le roulis induit se manifeste tant que dure l'inclinaison.

- Mise et sortie de virage avec procédure anticollision01:39 : on appelle taux de virage la vitesse angulaire avec laquelle est parcourue un secteur de virage. Le taux de virage, matérialisé par la vitesse de défilement du repère capot sur la ligne d'horizon, est d‘autant plus grand que l'inclinaison est forte et que la vitesse est faible. Le circuit visuel doit permettre d'assurer le maintien de l’assiette et de l’inclinaison ainsi que l’anti-collision.

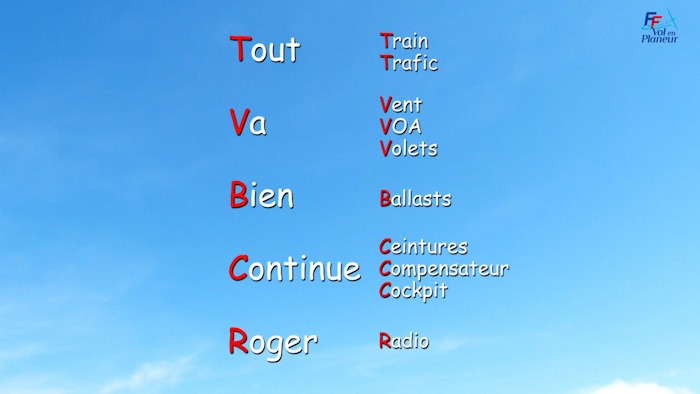

Vérifications avant l'atterrissage - TVBCR

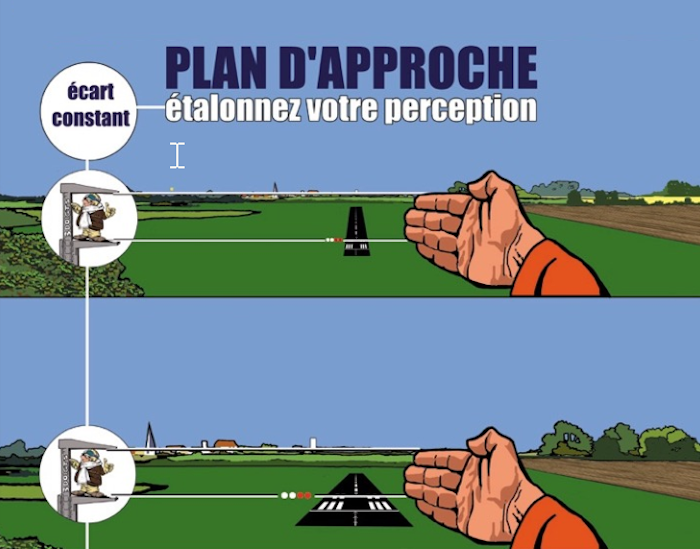

Visualisation de la trajectoire

- Recherche du point d'aboutissement réel, à assiette constante (et maintien de la ligne droite)

- Comparaison du point d'aboutissement réel et recherché :

- avant le point d'aboutissement, certains repères pris sur et à proximité de la piste descendent par rapport au repère capot et fuient vers l'arrière, passant sous le planeur

- d'autres repères situés après le point d'aboutissement montent imperceptiblement par rapport au repère capot et se rapprochent de l'horizon.

- La zone d'immobilité apparente, située entre les deux, contient le point d'aboutissement.

Réglage de la radio : on/off, fréquence, volume, squelch.

Les fréquences indiquées sur la carte VFR IGN-OACI au 1/500.000 peuvent ne pas être à jour, y compris lors de sa sortie, en raison d’une édition annuelle unique de cette carte alors que la mise en application d'un changement de la fréquence de l'AFIS, de l'approche ou de la fréquence d'auto information d'un aérodrome (voir « VHF 8.33 » dans le cadre ci-dessous ) s'effectue tous les 28 jours, suivant le cycle AIRAC.

« Normalement, si un changement de fréquence a lieu après la publication des cartes, un Notam prévient de ce changement jusqu’à l’amendement de la carte VAC . Une fois la VAC amendée, le Notam disparait et c’est là que, par habitude (sans avoir consulté la VAC…), on peut ne pas être sur la bonne fréquence en croyant l’être, y compris en ayant consulté les Notam de l’aérodrome en question… »

« Normalement, si un changement de fréquence a lieu après la publication des cartes, un Notam prévient de ce changement jusqu’à l’amendement de la carte VAC . Une fois la VAC amendée, le Notam disparait et c’est là que, par habitude (sans avoir consulté la VAC…), on peut ne pas être sur la bonne fréquence en croyant l’être, y compris en ayant consulté les Notam de l’aérodrome en question… »

« Interruption des communications radio » : l’absence de réponse peut être initialement interprétée comme une indisponibilité du service de la navigation aérienne ou une erreur d’un autre pilote. Une recherche de panne nécessite de vérifier les réglages et le fonctionnement des différents équipements (poste radio, micro, casque, haut-parleur, boite de mélange, branchements, fréquence, volume, …). La phase de vol ne permet pas toujours de consacrer le temps et l’attention nécessaires à ces vérifications dont la qualité est alors altérée.

Les erreurs d'affichage sont relativement fréquentes et les causes sont multiples : affichage peu lisible (petite taille, reflets), nombre de chiffres des fréquences 8.33 Mhz, ergonomie des radios.

Réglage incorrect, trop faible, du volume de la radio.

Panne : en planeur, le plus souvent, « low bat » entrainant l'extinction de la radio, sinon microphone ou alternat déficient. En vol local, utilisez votre téléphone portable pour prévenir le « starter vol à voile ».

Sur un biplace, en place arrière il n'y a généralement pas de répétiteur pour la radio ou le transpondeur, ce qui rend la détection des erreurs délicate pour l'instructeur…

Le TVBCR reste le dernier moment pour détecter un oubli ou une erreur d'affichage de la fréquence à utiliser.

Alors, que peut-on faire ❔

Changer une fréquence peut être chronophage : privilégier un moment de faible charge de travail…

Appliquer le principe d'action-contrôle : afficher la fréquence puis la relire calmement, chiffre par chiffre.

En biplace, l'instructeur pourra demander à l'élève de relire chacun des cinq chiffres à voix haute !

Toujours en biplace, un briefing spécifique devra inclure les réglages éventuels de la radio s'ils ne sont pas accessibles de la place commandant de bord (vol avec passager par exemple). »

ad 1.6 moyens de radio communication (aérodromes vfr uniquement)

Relation assiette-trajectoire-vitesse

- Une assiette stable donne une vitesse stable. Plus l'assiette sera piquée et plus la vitesse sera grande. À contrario, plus l'assiette sera cabrée et plus la vitesse sera faible.

- Les variations de vitesse sont progressives à cause de l'inertie due à la masse du planeur. Il faut donc attendre que la vitesse se stabilise avant de regarder sa valeur sur l'anémomètre.

- C'est l'assiette qu'il faut piloter ! L'anémomètre ne fait qu'indiquer si l'assiette adoptée est correcte ou non et avec un temps de retard…

- L'anémomètre donne la vitesse indiquée (voir : les vitesses en aéronautique14:25)

- Domaine de vol des planeurs. Le manuel de vol est le document de référence quant à l'utilisation de la machine.

Agent AFIS.

- afis : lun-ven / mon-fri : 0815-1100, 1300-1700 - Tel : 05 65 21 00 48 - Fax : 05 65 21 52 13 - E-mail : afis@cahors-sud.fr

- Les missions principales de l'agent AFIS sont les suivantes :

- Fourniture des paramètres

- Choix de la piste en service / Surveillance de l’aire de manœuvre

- Information de trafic / Diffusion SIA (Notam)

- Information sur les moyens et l'infrastructure, sur les aides visuelles et aides radioélectriques.

- Transmission aux organismes de la circulation aérienne concernés de tout renseignement ou toute demande émanant d'un aéronef ou d'un exploitant d'aéronef et en particulier, la demande de clairance initiale pour les vols au départ qui vont, dans un délai rapproché, être des vols contrôlés et inversement vers les aéronefs.

- Service d'alerte à tous les aéronefs connus utilisant l'aérodrome.

Compensation

- En affichant une assiette adaptée on peut atteindre et stabiliser une vitesse choisie. Conserver cette assiette va demander de maintenir un effort permanent sur le manche.

- Le compensateur/trim est un dispositif prévu pour permettre d'annuler cet effort. Le planeur aura tendance à conserver l'assiette pour laquelle le réglage de compensation aura été effectué ; le pilotage sera ainsi plus facile et plus stable…

- Son réglage est intégré aux procédures du :

- CRIS

- TVBCR (choix de la VOA)

- Attention, c'est bien le manche qui doit être utilisé pour faire varier l'assiette !

- L'usage du compensateur doit être strictement limité à la seule annulation des efforts permanents sur le manche !

Efforts au manche, en tangage.

- L’incidence de l’aile est intimement liée, par construction, au choix de la valeur de l'angle d’incidence de l'empennage horizontal, de son profil, de sa surface et de la longueur du bras de levier entre l'aile et ce stabilisateur.

- Toute variation d'assiette souhaitée nécessite donc un effort sur le manche pour faire varier la valeur de l'angle d'incidence du stabilisateur dans le cas d'une profondeur monobloc, ou pour braquer la gouverne de profondeur.

- Différents mécanismes peuvent être utilisés pour la compensation des avions mais aussi des planeurs, surtout anciens…

Symétrie en virage

- La valeur du vent relatif est égale à la vitesse de déplacement du planeur et sa direction est exactement opposée à celle de sa trajectoire.

- Le vol est symétrique lorsque l'écoulement du vent relatif est parallèle à l'axe longitudinal du planeur, celui autour duquel le planeur pivote un roulis. Sinon, on dit que le vol est dérapé…

- Pour détecter si le vol est symétrique ou dérapé vous disposez de 2 moyens :

- le fil de laine collé sur la verrière du planeur, donc situé dans le champ visuel. Il n'est toutefois pas réglementairement considéré comme un indicateur de dérapage car sa fiabilité peut être mise en cause : risque d'arrachement et de perte en vol ou risque de collage par la pluie, le givre ;

- d'où la présence de la « bille », située sur le tableau de bord. Elle est un « détecteur » de la direction du poids apparent qu'elle permet de visualiser par rapport au plan de symétrie du planeur.

- Le fil de laine se comporte comme une flèche qui pivote autour de sa pointe qui indique la direction du vent relatif et donc le côté sur lequel il faut presser le palonnier pour revenir au vol symétrique.

- On peut également se rappeler que « le pied chasse la bille ».

- Pour corriger un dérapage, côté intérieur ou extérieur du virage, il faut ramener l'axe longitudinal du planeur dans la direction du vent relatif, c'est-à-dire effectuer une rotation en lacet grâce aux palonniers qui actionnent la gouverne de symétrie, ce jusqu'au retour à un vol symétrique.

- On cherche à voler symétriquement pour des raisons de performance aérodynamique (l'augmentation de la traînée est une des conséquences les plus fâcheuses du dérapage) mais aussi pour des raisons de sécurité qui seront évoquées dans les leçons sur le vol lent et l'auto-rotation.

- À ce stade, on notera qu'en dérapage extérieur en virage on est à l'extérieur de la zone de sécurité.

Le Service d'Exploitation de la Formation Aéronautique (SEFA) est une ancienne école française de formation au pilotage, répartie sur neuf centres dépendant de la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC), active entre 1993 et 2011. Elle a fusionné avec l'École Nationale de l'Aviation Civile (ÉNAC) le 1er janvier 2011.

Lacet induit

- En virage, la différence de vitesse entre les deux ailes génère une traînée plus importante de l'aile extérieure. Cette différence de traînée occasionne une rotation du planeur autour de son axe de lacet, du côté de l'aile « haute » (extérieure).

- Ce phénomène indésirable est appelé lacet induit.

- Il est à l'origine d'un dérapage intérieur qui, sans correction, persiste pendant toute la durée du virage. Il doit être contré par une pression légère mais permanente sur le palonnier intérieur.

Symétrie en ligne droite

- Une ligne droite est caractérisée par une trajectoire rectiligne. Si le pilote prend un repère sur l'horizon, ce repère doit rester fixe par rapport au repère capot. Il ne doit pas y avoir de défilement latéral.

- Mais il peut advenir que, bien qu'en ligne droite, le repère capot étant parfaitement fixe par rapport à un repère sur l'horizon, il apparaisse un léger dérapage vers la droite ou vers la gauche, mis en évidence par le fil de laine et par la bille. Ce dérapage peut être dû à :

- une inclinaison non détectée,

- une modification instantanée de la direction du vent relatif en traversant par exemple une forte turbulence.

- Une petite inclinaison parasite sera facile à détecter en jetant un coup d'œil très rapide sur les 2 bouts d'aile, notant une différence de hauteur entre les saumons et l'horizon.

- Le retour durable au vol symétrique n'est possible que s'il est accompagné de la modification d'un autre paramètre du vol qui est à l'origine du dérapage. Par exemple, une ligne droite ne sera dérapée que s'il subsiste une inclinaison. Le seul réalignement de l'axe de symétrie du planeur avec l'écoulement placerait certes le planeur en vol symétrique mais le mettrait en virage. Le retour à la ligne droite symétrique implique donc que la rotation du planeur en lacet soit assortie d'un retour à inclinaison nulle.

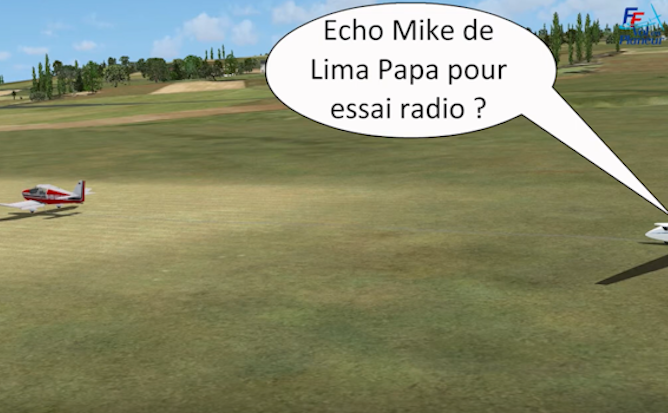

Phraséologie

Phraséologie

- La phraséologie aéronautique est utilisée par les pilotes et les contrôleurs aériens pour communiquer entre eux de façon claire et concise. Leurs messages sont donc courts, dépourvus de la plupart des pronoms et déterminants.

- Échelle de lisibilité :

- Message illisible

- Message lisible par instant

- Message difficilement lisible

- Message lisible

- Message parfaitement lisible

- Voici des chapitres d'une vidéo

:

: - afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, les lettres sont prononcées par le biais de l'alphabet OACI ;

- chiffres ;

- toujours dans le but d'être clair et concis, des expressions réglementaires ont été créées ;

- collationnement ;

- provenance et destination des messages ;

- ordre des mots dans les message.

- Vous trouverez d'autres informations dans ces extraits provenant du manuel de phraséologie, notamment « Parachutage en VFR en espace aérien non contrölé sur un aérodrome AFIS avec ou sans service ATS » à la page 16 et « Description des aspects spécifiques au vol planeur » à la page 18.